Vivere, parlare e vedere questo cielo

Mostra di Tommaso Spazzini Villa

Nell'ambito del Giubileo del Mondo Educativo, è inaugurata la Mostra nel spazio interno del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Per visitarla, bisogna prenotarsi. Srivere una mail a eventi@dce.va.

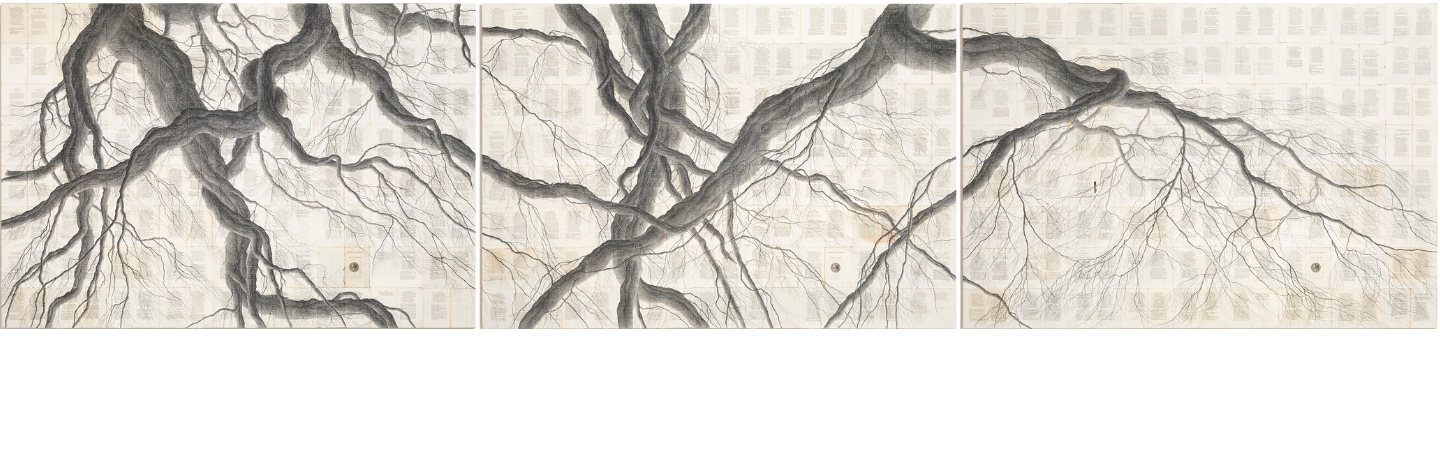

L’ARTE E LA VITA COME ROOTWORKING

Il primo incontro con Tommaso Spazzini Villa è avvenuto attraverso il progetto artistico Autoritratti, che ha sviluppato in diverse carceri, ma anche in licei e istituti tecnici in tutto il territorio italiano. Il dispositivo scelto era, in apparenza, molto semplice: l’artista distribuiva ad ogni partecipante una pagina dell’Odissea e suggeriva di sottolineare, se lo desiderasse, alcune parole all’interno del testo. Questo esercizio di appropriazione o rinuncia provocava, tuttavia, uno sconvolgimento nella morfologia della pagina, che in questo modo si apriva ad una possibilità sempre diversa di esplosione interna. Alla fine del processo, il testo continuava certamente ad essere un passo di Omero, ma era già anche qualcos’altro. Perché, quando la soggettività di ogni nuovo lettore entrava in gioco, si produceva una discontinuità e nello spazio della pagina, e incollato ad esso, emergeva un segreto ulteriore, un nuovo frammento, un bagliore o un grido.

A Gregorio Magno, l’ultimo dei Padri della Chiesa occidentale, si deve il distico singolare: «Scriptura cum legentibus crescit» («La Scrittura cresce con coloro che la leggono»). In questa concezione della lettura come comunicazione condivisa, come qualcosa che circola clandestinamente tra i lettori e il testo e li fa crescere, possiamo rinvenire un’evocazione indiretta del campo della botanica, se è vera la definizione forte e programmaticamente provocatoria di un pensatore contemporaneo che afferma: «la botanica non è solo una scienza particolare: è un sapere privilegiato sul legame più stretto ed elementare che la vita può stabilire con il mondo».

Mi piace pensare al progetto di Tommaso Spazzini Villa proprio in questa chiave: una riflessione coraggiosa sui legami fragili e tenaci che affondano le loro radici nel nostro essere-nel-mondo. E l’esplorazione di questi legami corrisponde, in questa pratica artistica, allo sforzo di comprendere la vita, a cominciare da quella interna a noi, ad un esercizio di irradiazione quasi vegetale dei suoi intrecci, delle sue sollecitazioni e dei suoi affetti. In questa ricerca, irradiare è riconosciuto come forma di radicamento. E radicarsi come modo di irradiare.

Per questo, riflettendo su ciò che accade nell’esperienza della lettura, Spazzini Villa ci pone la domanda fondamentale se leggere non sia, tra le altre cose, un processo che ci mette in condizione di leggere noi stessi, e se, in fin dei conti, ci sia tanta differenza tra osservare i segni che sottolineano la pagina e quelli laceranti che sottolineano la nostra pelle. È così che l’impronta del passaggio di ciascuno attraverso lo spazio del poema (specchio del territorio del mondo) diventa un ritratto. O meglio, ancora più radicalmente: questo divenire si schiude come possibilità di un autoritratto.

Quando il Dicastero per la Cultura e l’Educazione ha inaugurato lo Spazio Conciliazione 5 con l’esposizione delle opere che l’artista Yan Pei-Ming ha realizzato in collaborazione con la comunità che vive e lavora nel carcere di Regina Coeli, il public programs prevedeva la progettazione di altri percorsi artistici e pedagogici incentrati sull’ambiente carcerario. Precisamente nello stesso periodo, la casa editrice Quodlibet aveva pubblicato il libro Autoritratti di Tommaso Spazzini Villa, e abbiamo pensato che fosse il caso di ascoltarlo. Nella sua presentazione, Villa ha proiettato e commentato alcune pagine dell’Odissea annotate dai detenuti. Ricordo che sin dal primo momento, guardando quelle immagini dotate di un’incredibile intensità, ho pensato che esse evocavano la rappresentazione della radice, uno dei temi idiomatici della sua ricerca artistica.

Lo scrittore Elias Canetti disse un giorno che «all’interno della loro sfera, [le piante] hanno qualcosa che ricorda da vicino gli uomini». Tuttavia, è vero anche il contrario. La conoscenza dell’umano ci obbliga continuamente ad aprirci al mondo plurale e vasto, a custodire la soglia dell’aldilà e dell’altro che ci superano, ma allo stesso tempo custodiscono una spiegazione di quello che siamo. Per sedimentare questa conoscenza incrociata occorre scegliere a quale grado di vita, a quale altezza e a partire da quale forma, attraverso quale linguaggio, vogliamo intercettarla. Non sorprende che Aristotele, nell’occuparsi della formazione del filosofo, si sia soffermato con tanta attenzione sulla botanica. O che Cicerone, per la riflessione e la ricerca di sé, considerasse l’enorme giardino che aveva sulla riva destra del Tevere, lungo la via Ostiense, uno strumento importante quanto la sua biblioteca. O che oggi un artista come Tommaso Spazzini Villa, per il quale l’arte è un’introduzione al pensiero complesso e una pedagogia dello sguardo, ci sfidi a un lavoro interiore con la radice. Questo rootworking non è immediato né indolore, ma è condizione imprescindibile per una vita che sia vissuta con gli occhi aperti e ci appartenga.

Le immagini hanno una storia culturale che non è mai neutra. La loro trasmissione ha un costo esistenziale che tutti paghiamo. Ma questa storia è anche un processo in evoluzione, che va affrontato con speranza. Pensiamo, ad esempio, all’immagine della radice. La modernità ha denunciato il carattere restrittivo, per non dire asfissiante, che questa immagine poteva assumere sul piano delle relazioni, soprattutto quando rappresentava in modo univoco e autoritario un’unificazione imposta. Sintomatico di questo malessere è il brano del diario di Kafka che incita a superare l’idea di radice: «Le cose che mi vengono in mente, - scrive l’autore - non mi si presentano attraverso la loro radice, ma per un punto qualunque situato verso il loro mezzo. Cercate allora di trattenere un filo d’erba che comincia a crescere nel mezzo dello stelo e aggrapparvi ad esso». Sulla stessa linea si colloca il celebre manifesto a favore del rizoma, firmato dal duo Gilles Deleuze e Félix Guattari: in quest’ottica il pensiero radicolare sarebbe sedentario e riducibile a un modello strutturale o generativo, mentre quello rizomatico sarebbe nomade, eterogeneo e capace di interconnettersi con la molteplicità. Tuttavia, a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso e sempre più acutamente in questo primo quarto del XXI secolo, la svolta ecologica e una nuova consapevolezza del carattere sistemico del creato ci costringono a constatare i limiti di alcuni strumenti critici della modernità. Possiamo pensare alla novità epistemologica dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco. Oppure a un’opera recente del filosofo Emanuele Coccia, intitolata La vita delle piante. Metafisica della mescolanza. In essa Coccia conclude: «la sostituzione del modello dell’apparato radicale classico con quello del rizoma non rappresenta un vero cambio di paradigma». La tesi del filosofo è che, all’opposto di quanto proposto da Deleuze e Guattari, dobbiamo trarre le conseguenze dal fatto che «le radici fanno del suolo […] uno spazio di comunicazione spirituale». È precisamente quello che fa Tommaso Spazzini Villa nella sua operazione di rootworking, portando avanti questa ricerca in modo innovativo e personalissimo, quasi fosse la sua (e la nostra) parte sognante.

Walter Benjamin ha scritto che «la natura è triste perché è muta». O magari è triste perché noi la rappresentiamo così, mettendola a tacere. La gioia trasformativa, limpida e prodigiosa che ci trasmette l’opera di Spazzini Villa forse nasce semplicemente dall’ascolto della radice e del potere misterioso, che essa possiede, di curare parlando.

José Tolentino de Mendonça