Congresso ADIF Associazione

Docenti Italiani di Filosofia

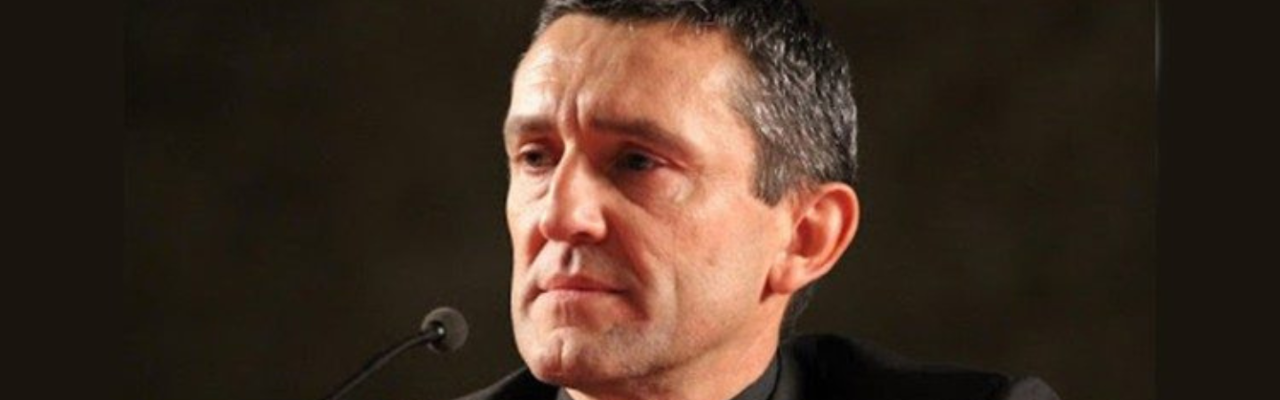

Saluto del Cardinal Prefetto José Tolentino de Mendonça

Illustrissime Professoresse,

Illustri Professori,

dando un cordiale benvenuto a tutti Voi, esprimo la mia personale gratitudine e quella del Dicastero per la Cultura e l’Educazione non solo per l’invito rivoltomi ma soprattutto per il vostro lavoro al servizio dell’insegnamento della filosofia. Il vostro è un dono che appassiona e coinvolge. E questi due termini sono profondamente legati al tema principale di questo convegno: «Identità e relazione. Sguardi concentrici sulla persona».

Appassiona perché la filosofia è un viaggio personale verso la scoperta di sé stessi. Un cammino, al tempo stesso, doloroso e meraviglioso, in cui luce e ombra si sfiorano, si scontrano e, non raramente, si uniscono.

Coinvolge perché ogni individuo non può fare a meno di condividere il tempo e lo spazio, la parola e l’azione, il silenzio e la gioia. La filosofia ha saputo nel tempo dare voce a quel senso profondo che lega ogni essere umano al di là delle differenze culturali e religiose in nome di una fratellanza umana che appare oggi purtroppo umiliata e calpestata.1

Non è mia intenzione né mio compito tracciare la lunga storia dell’idea di persona, la quale nasce – non a caso – proprio dalle rappresentazioni drammatiche del teatro etrusco. Essa era la maschera che metteva in scena le passioni e i sentimenti, la volontà e l’indolenza, la vitalità e la tristezza. Questi aspetti plurali e speculari della persona si evolvono nel tempo attraverso la tradizione giuridica romana e la teologia medievale cristiana, con una forte connotazione trinitaria.

Persona e relazione sono, quindi, indissolubilmente legate. La loro mutua azione si configura attraverso le dimensioni corporea, psichica e spirituale. Esse non possono essere relegate a un’entità esterna come nel caso di alcune derive interpretative proposte nel solco del transumanesimo e dell’Intelligenza Artificiale. Tali dimensioni sono, invece, parte integrante di ogni persona e di tutta la persona.

Di fronte a un’eccessiva frammentazione del sapere e ideologizzazione della conoscenza – di cui anche la filosofia non poco ha sofferto e tuttora ne soffre le contraddizioni – una via da percorrere è il ritorno all’essenziale come punto decisivo della costruzione filosofica. In un discorso agli studenti a Napoli, Papa Francesco esprime le sue riserve sulle culture identitarie concepite erroneamente come una fortezza inespugnabile e delinea i tratti fondamentali dell’ermeneutica dell’accoglienza come un «cammino continuo di uscita da sé e di incontro con l’altro».2

Poco prima – durante lo stesso discorso – aveva ricordato il poeta e filosofo Lanza del Vasto, il quale – conosciuto per la sua vita spesa instancabilmente per l’annuncio della pace e della non violenza – non senza una dose di ironia confessava in uno dei suoi testi più celebri che l’uomo contemporaneo – perennemente distratto e in fuga da se stesso – «resta incosciente dell’essenziale [tanto che] gli manca la sostanza, e bisogna chiamare questo Io non “persona” ma “personaggio”: e la sua coscienza è illusoria».3

Rendersi conto di questo è una lacerazione ma anche un passaggio positivo e liberante. La filosofia è chiamata a riprendere il suo percorso sapienziale come via di consolazione e di autentica scoperta personale e interpersonale. Pesanti sovrastrutture e incrostazioni hanno deviato lo sguardo in tanti rivoli facendo perdere la bussola del discernimento interiore. Eppure esso è necessario per una sintesi positiva tra identità e relazione: tra io, noi e gli altri.

Come hanno già insegnato gli Antichi, non si può fare a meno di partire dalla conoscenza di noi stessi. Certamente «è faticoso [e] implica un paziente lavoro di scavo interiore. Richiede la capacità di fermarsi, […] per acquistare consapevolezza sul nostro modo di fare, sui sentimenti che ci abitano, sui pensieri ricorrenti che ci condizionano, e spesso a nostra insaputa. Richiede anche di distinguere tra le emozioni e le facoltà spirituali».4

Questo esercizio personale permette, ad intra, di attivare tutte le capacità – parzialmente offuscate e distorte – di svelamento e di purificazione. Ad extra, come avviene nello studio approfondito dei testi e delle fonti, consente di non limitarsi ad «accettare quanto viene detto superficialmente, dando luogo a stereotipi e preconcetti»5 ma di avvicinarsi «all’altro in punta di piedi senza alzare la polvere che annebbia la vista».6

Nel rivolgere il mio più sincero ringraziamento all’Associazione Docenti Italiani di Filosofia e ai suoi gruppi di lavoro, con grande piacere Vi invito a prendere parte attivamente a questo Convegno con la speranza di consolidare e estendere le vostre conoscenze, mettendo sempre gli studenti al centro delle vostre riflessioni al fine di poter indicare loro la via maestra dell’ascolto e del dialogo.

Queste sono alcune delle principali attese che accompagnano il nostro lavoro, il quale viene svolto non solo con dedizione e cura ma anche – vorrei dire – con amore, forti della consapevolezza e delle responsabilità affidataci per il bene dell’educazione e delle nuove generazioni nel mondo di oggi segnato da tante nuove sfide.

Vi auguro di cuore un buon lavoro.

Cardinale José Tolentino de Mendonça

1 Cfr. Documento per la fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, 4 febbraio 2019.

2 Papa Francesco, Discorso presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale a Napoli, 21 giugno 2019.

3 G. G. Lanza del Vasto, Introduzione alla vita interiore, Jaca Book, Milano 1989, p. 64.

4 Papa Francesco, Udienza Generale, 5 ottobre 2022.

5 Papa Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamistica, 24 gennaio 2015.

6 Ibid.