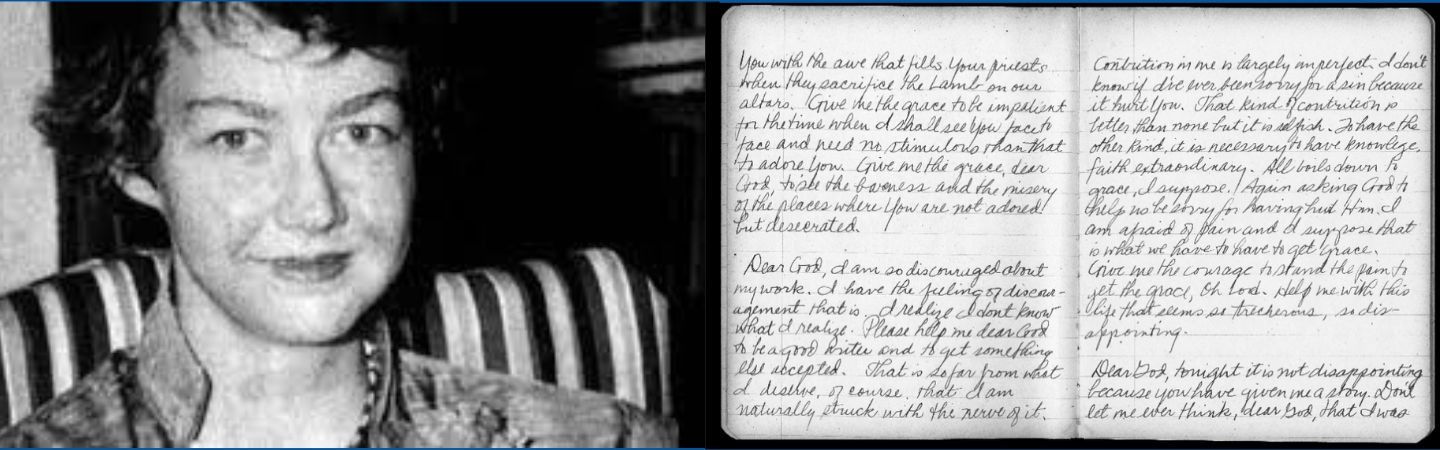

Flannery O’Connor - Concepire l’infinito

di Antonio Spadaro

Che cosa c’è di comune tra Bruce Springsteen e Nick Cave, registi quali John Huston e Quentin Tarantino, scrittori quali Raymond Carver e Elizabeth Bishop? Nulla, forse. Tranne Flannery O’Connor (1925-1964), letta, amata, rappresentata o imitata da tutti loro.

La O’Connor considerava sua country quel «caro vecchio lurido Sud» compreso tra la zona pedemontana della Georgia e l’est del Tennessee, è figlia di quella terra che ha generato i Southerners, cioè penne quali Carson McCullers, Truman Capote, Tennesse Williams, William Faulkner. Morta a 39 anni, ci ha lasciato due romanzi (Wise Blood, del 1952 e The Violent Bear It Away del 1960) e una manciata di racconti pubblicati in due tappe nel 1955 e nel 1965. Tuttavia le sue poche pagine l’hanno fatta apprezzare come un’icona, un modello. All’opera narrativa vanno aggiunte le lettere e le prose occasionali di Mistery and Manners. Attilio Bertolucci si disse «folgorato» dalle sue pagine. L’immagine della folgorazione è efficace e pertinente: ci sembra di poter riconoscere in essa il segno di una modalità di «concepire l’infinito». Questo concepimento avviene ad almeno tre livelli. Lo comprendiamo leggendo alcun passaggi di Mistery and Manners.

Il primo livello. La O’Connor scrive perché vede il mondo. Seppure l’espressione possa apparire banale, le cose stanno proprio così. La scrittrice ha una visione del reale, dunque niente labirinti coscienziali o incartamenti romantici. I materiali di cui è fatto un racconto sono i più «polverosi»: «La narrativa riguarda tutto ciò che è umano e noi siamo polvere, dunque se disdegnate d’impolverarvi, non dovreste tentar di scrivere narrativa». Da qui un prezioso avvertimento: non è possibile suscitare l’emozione con testi infarciti di emozione né suggerire pensieri facendo fuoriuscire incontenibile il pensiero da ogni angolo del racconto. A queste cose «bisogna dar corpo, creare un mondo dotato di peso e di spessore»: scrivere narrativa non è questione di dire cose, ma di farle vedere al lettore, di mostrarle. Se un personaggio ha un carattere legnoso deve avere una gamba di legno. Se la personalità cambia, allora deve arrivare un ladro a rubarle quella gamba. La concretezza dunque è una delle basi forti della poetica della O’Connor. Personaggi e avvenimenti hanno un aspetto che colpisce la percezione, sono incarnati e materiali: «la caratteristica principale, e più evidente, della narrativa è quella d’affrontare la realtà tramite ciò che si può vedere, sentire, odorare, gustare, toccare». E questo «va appreso come un’abitudine, come un modo abituale di guardare le cose». E quest’abitudine deve mettere radici profonde in tutta la personalità dell’artista nella forma di una «gestazione»: lo sguardo imbambolato rivolto alla materia della vita è un modo di «concepire» l’infinita trama del finito, del concreto.

Il secondo livello. La O’Connor punta al mistero. La sua visione concretissima del reale non è mai da école du regard, algida e minimalista. Il realismo che la O’Connor intende prendere in considerazione è orientato in direzione del mistero, che si manifesta, ad esempio, nella forma dell’imprevisto o, addirittura, del grottesco: «se lo scrittore crede che la nostra vita sia e rimarrà essenzialmente misteriosa, se ci considera come esseri all’interno di un ordine creato le cui leggi osserviamo liberamente, allora quello che vedrà in superficie lo interesserà solo in quanto passaggio per arrivare a un’esperienza del mistero stesso». E allora può accadere veramente di tutto. Anche la violenza gratuita, il bizzarro e il grottesco, misto di comicità e orrore, sono funzionali a una forzatura dello sguardo. È come se la scrittrice desse uno schiaffo al lettore, scompigliando la sua intenzionalità visiva nel momento in cui sposta il volto, angolandolo di sbieco. Ciò che salta subito per aria è quel «buon senso» vagamente razionale e illuministico che tanto ammorba la vera ispirazione. Solo da questo scuotimento interiore, molto vicino alle doglie di un parto, può derivare quella pace profonda e quella serenità interiore che hanno spinto la scrittrice al buonumore sempre, anche quando fu colpita insieme da un tumore e da quel lupus erythematosus che la avrebbe condotta, ancor giovane, alla morte. L’infinita trama del finito «polveroso» è il telaio del un mistero profondo che la scrittura è in grado di «dare alla luce».

Il terzo livello. L’argomento della narrativa della O’Connor è «l’azione della grazia in un territorio tenuto in gran parte dal diavolo». Concepire l’infinito è per lei accogliere e custodire la grazia in un grembo che è «territorio del diavolo». Ella scrive «sulla base di una solida fede in tutti i dogmi cristiani». E il primo è quello dell’Incarnazione: Dio si fa carne umana, polvere. Da qui allora si amplia il campo visivo su un mondo che ha definito come «infestato da Cristo (Christ-haunted)». La spiegazione di questa espressione la si trova nel fatto che la O’Connor è particolarmente sensibile agli aspetti più drammatici e paradossali dell’incisività della grazia, che può arrivare fino all’abbrutimento del personaggio: «Ho l’impressione che gli scrittori che vedono alla luce della loro fede cristiana saranno, di questi tempi, i più fini osservatori del grottesco, del perverso e dell’inaccettabile». Anzi, l’irruzione della grazia non sempre migliora la vita personale e sociale dei personaggi e, nel suo caso, è proprio esattamente il contrario. La sua narrativa allora non potrà che risultare «selvaggia», insieme violenta e comica, per via delle discrepanze che cerca di ricomporre.

Ecco quindi le tre modalità nelle quali la O’Connor «concepisce l’infinito»: infinito come infinita trama del finito, come mistero espansivo del mondo, come dramma della libertà e delle sue infinte possibilità che si confrontano con l’imprevedibilità della grazia. Le modalità di questo concepimento non sono serene, da parto in piscina. Sono assolutamente drammatiche, grottesche, inquietanti. Le opere della O’Connor sono come lei da bambina: scazzottano con l’angelo.

Pubblicato originariamente su L’Osservatore Romano il 1 agosto 2024