Le università cattoliche: uno spazio di dialogo fra la Chiesa e la società

L’università conta più di mille anni di storia. Essa rappresenta certamente, in veste d’istituzione, un notevole caso di longevità temporale, rivelandosi un polo incomparabile di creatività, di libertà di pensiero, di conoscenza e d’innovazione. Quella gioia di cercare insieme la verità di cui parlava sant’Agostino e che naturalmente si prolunga nella gioia di scoprirla e di comunicarla disinteressatamente nelle diverse aree del sapere, è la sua missione fondamentale. L’università è uno spazio in cui il soggetto trova le condizioni favorevoli per sviluppare la sua unicità, per diventare protagonista della propria storia e, al tempo stesso, essa non cessa mai di essere anche un straordinario e polifonico intreccio di dialoghi.

Questo suo distintivo carattere dialogico non si rivela unicamente nella definizione del metodo che le è proprio o nell’atto di concretizzare la sua missione ma, innanzitutto, è intrinseco alla etimologia del nome che le dà origine. Nel termine latino universitas, infatti, si trova già la centralità del dialogo e si individua il compito di fare dialogare le discipline del sapere e le persone che lo amano. La dialogica parola universitas è sia il programma, sia la carta d’identità di una università: altro non è che «cercare insieme la verità nel dialogo» (Fratelli Tutti, 50). Così sottolinea l’incipit della Costituzione Apostolica Ex Corde Ecclesiae ricordando che l’università nasce della corporazione dei maestri e dei loro studenti, «liberamente riuniti con i loro maestri nel medesimo amore del sapere», affermando precisamente questa irrinunciabile centralità del dialogo che in ogni generazione della storia delle università va scoperta e riproposta.

Mettere le persone in dialogo

Pensare l’università cattolica come laboratorio di dialogo è, prima di tutto, pensare ad intra, riflettere sulla morfologia del corpus universitario stesso e sulla tessitura interna dei rapporti che lo sostengono. La contemporaneità non ci perdonerà se non prendiamo come architetturale la categoria dell’interconnessione. Quello che Papa Francesco ha affermato sull’ecologia della casa comune vale anche per l’ecosistema delle nostre università. Chiarisce il Pontifice: «tutto nel mondo è intimamente connesso» (Laudato Si’, 16). Ed insiste: «Tutto è connesso. Se l’essere umano si dichiara autonomo dalla realtà̀ e si costituisce dominatore assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola».

Purtroppo però, in alcune università vige ancora una distinzione ormai da considerare superata tra la formazione e la ricerca e gli studenti sono visti come meri utenti di servizi preconfezionati. Purtroppo però, varie strutture di partecipazione nella ricerca comune del sapere rimangono lettera morta al posto di diventare l’anima e l’energia delle comunità accademiche. Purtroppo però, alcune nostre università operano ancora sulla base di un modello statico e piramidale, quasi sviluppando la logica asimmetrica del produttore e consumatore, perdendo di vista che l’università è un campo nel quale tutti sono chiamati a portare il loro prezioso contributo. Mi viene in mente la parabola raccontata da Gesù sul padrone della vigna che convoca continuamente gli operai dall’alba all’ultima ora (Mt 20,1-16). Il leitmotiv che più si nota è: «andate anche voi nella mia vigna». «Andate anche voi, andate anche voi». Nessuno è escluso. Questo è mettere in pratica l’interconnessione!

Spiegando cosa fosse un’università cattolica, Papa San Giovanni Paolo II ricordava nella Ex Corde Ecclesiae: «essendo al tempo stesso università e cattolica, essa deve essere insieme una comunità di studiosi, che rappresentano diversi campi della conoscenza umana» (Ex Corde Ecclesiae, 14). Quindi, una caratteristica che deve contraddistinguere le nostre istituzioni è quella di essere una comunità plurale, aperta e partecipativa, in una parola: sinodale. D’altronde la Ex Corde Ecclesiae non introduce immediatamente una differenziazione tra le categorie di insegnanti, di ricercatori e di studenti. La Magna Carta delle università cattoliche, invece, riunisce tutti sotto un’unica parola: studiosi. E proprio qui vale la pena evocare l’etimologia che avvicina il stud-ère, cioè, l’oggetto dell’impegno dei studiosi, alla diligenza e all’entusiasmo tipici dell’amore. Afferma il libro biblico della Sapienza: la sapienza «si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano» (Sab 6, 12).

Tutti, in una comunità accademica, devono sentirsi coinvolti in un percorso condiviso. Ciò richiede, da un lato, il rispetto reciproco, il dialogo sincero e la tutela dei diritti e doveri di ciascuno; e, dall’altro, anche la promozione decisa dell’unità, affinché ogni membro dell’università possa contribuire, secondo la propria responsabilità e capacità, alla vita della comunità stessa. Una università cattolica sa bene «com’è importante sognare insieme! [...] Da soli si rischia di avere dei miraggi... i sogni si costruiscono insieme» (Fratelli Tutti, 8).

Mettere le discipline del sapere in dialogo

La categoria dell’interconnessione esige per di più che si riveda con più audacia il dialogo inter- e trans- disciplinare. Come ribadisce il Santo Padre nell’Enciclica Fratelli Tutti, «oltre agli sviluppi scientifici specializzati, occorre la comunicazione tra discipline» (Fratelli Tutti, 204). Sotto questo aspetto – ve lo dico con molta franchezza – abbiamo forse rischiato troppo poco. Tuttora si percepisce nel nostro sistema universitario, una esagerata preoccupazione nel rispecchiare il mondo del presente, nel fallace convincimento che saremo tanto più rilevanti quanto riusciremo ad essere sincronici con esso al 100%. Così facendo, l’università cattolica rischia di perdere la sua capacità di essere il sale e la luce del mondo, forse scimmiottando quest’ultimo in una ricerca sincronica e dimenticando che l’università cattolica non abbandona il passato; anzi, essa non teme la diacronia, che le impone di esplorare la profondità dei problemi, di tener conto della complessità del loro contesto. Gli atleti usano sempre uno slancio dall’indietro verso l’avanti prima di un salto o prima di una corsa. Senza questo slancio non troverebbero l’equilibrio e la stabilità necessari per correre o per saltare. Lo stesso dicasi delle università cattoliche: senza un sguardo sulla tradizione passata, esse rischiano la superficialità e l’inefficacia dei loro sforzi. Come indica Papa Francesco, senza questa fedeltà al passato, non possiamo diventare adesso «frequentatori del futuro» e corrispondere alla grande missione che ci è stata affidata, quella di anticipare strade e sfide, aprire possibilità, innovare, sviluppare ipotesi di lavoro, trasmettere speranza all’essere umano.

Sicuramente sono esagerati i pronostici dei futurologi che prevedono che l’85% delle professioni che saranno praticate nel 2030 (cioè domani) ancora non esistono e che il 50% di quelle che oggi esistono, scompariranno a breve. Tuttavia, non si può dare torto a Jacques Attali, quando scrive che, per la prima volta nella storia umana, ci è richiesto di prepararci a mestieri che ancora non esistono (Histoires et avenirs de l’éducation, Flammarion, Paris, 2022, p. 405). Ed è interessante soffermarsi sul nuovo quadrivium che lui ci propone.

Innanzitutto, le scienze: con la matematica, la fisica, e anche le scienze dello spazio e le neuroscienze; poi, più sorprendentemente, l’etica che, se Attali ha visto giusto, valorizzerà molto di più in futuro le religioni e le filosofie; poi, l’arte, altro elemento che deve fare riflettere sull’adeguatezza di tante attuali paure e scelte; e per chiudere, l’ecologia che comprende la climatologia, la paesaggistica, la biodiversità, l’alimentazione e la gestione delle risorse idriche (Histoires et avenirs de l’éducation, p. 402). Davanti all’inedito di quest’epoca della storia, abbiamo bisogno di stabilire più dialoghi, prospettare più ponti, fare più rete, insistere di più nsulla dimensione corale.

Nessuna università è un’isola

In un noto passaggio delle sue meditazioni, il poeta inglese John Donne scrisse: «Nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse spazzata via dal mare, l’Europa ne sarebbe diminuita, come se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una dimora di amici tuoi, o la tua stessa casa. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità». Questo concetto che il poeta declina liricamente in chiave negativa, nel Patto educativo globale, Papa Francesco lo formula in chiave positiva, proponendo la saggezza di un proverbio africano, che recita: “per educare un bambino serve un intero villaggio”. Nel «mondo contemporaneo in continua trasformazione ed attraversato da molteplici crisi», in questa «metamorfosi non solo culturale ma anche antropologica» dobbiamo investire in «un cammino educativo che coinvolga tutti», in «un’educazione che sappia farsi portatrice di un’alleanza […] generatrice di pace, giustizia e accoglienza» (Messaggio di Papa Francesco per il Lancio del Patto educativo).

Sul Patto educativo, il Papa è molto chiaro: le scuole, le università non sono né autosufficienti né autoreferenziali, ma hanno bisogno di guardarsi intorno, di cimentare alleanze e partenariati. L’idea che l’università possa costituire una «istituzione totale» – come per primo il sociologo Ervin Goffman chiamò quelle istituzioni che avevano la pretesa di un “potere inglobante” – altro non è se non un enorme equivoco. Un equivoco che Papa Francesco smaschera quando ci sfida a sostituire la sfera con il poliedro. La sfera descrive un ambiente in termini totali: contiene tutte le cose e nulla esiste al di fuori di essa. Per questo parliamo di sfera terrestre o di atmosfera. Questa ambizione di aggregare la realtà in modo olistico può essere rassicurante, ma è solo un miraggio, una illusione. Ogni comunità universitaria possiede, è vero, aspetti fondamentali comuni, ma il poliedro è una figura che, in direzione contraria alla pratica del punto di vista esclusivo o del pensiero unico, richiama la nostra attenzione sugli aspetti diversificati e diversificanti di ognuno e sulle molteplici dimensioni che entrano nella composizione della realtà, formando un’architettura necessariamente eterogenea e complessa delle relazioni. Un poliedro sfaccettato appunto, non una sfera liscia! La realtà di una università cattolica non si presenta sotto una sola forma perfetta; non è spianata e rigida, ma multiforme e plastica; non si presenta come uno schema che si replica automaticamente, bensì come una versatilità sempre capace di sorprendere.

Il futuro – non dubitiamone – richiede una visione interattiva, una maturazione poliedrica della realtà. Le università e a maggior ragione le università della Chiesa, si trovano a un crocevia di opportunità culturali, scientifiche e sociali. Non vivono per sé stesse, come se fossero impermeabili bolle di realtà. Ben al contrario, esse si sviluppano nella misura in cui diventano capaci di ascolto, di esercizio corresponsabile, di pratiche collaborative, di incontri generativi.

Ciò richiede un’intelligenza creativa, ma anche una intelligenza collettiva. Quella che troviamo nel Libro della Genesi, quando Dio riconosce che «non è bene che l’uomo sia solo» (Gen 2,18). O fra gli enciclopedisti, come il filosofo e matematico Condorcet, che dimostrò che più cresce il numero di persone che partecipano a un processo deliberativo, più cresce la probabilità che questo processo produca soluzioni migliori. O d’altronde, nei biosistemi naturali, dove la diversità e la collaborazione sono chiavi evidenti della vita nel pianeta. Infatti, le società progrediscono grazie alla condivisione del sapere e grazie a processi collaborativi. Il centenario della F.I.U.C., in questo senso, ci obbliga a dare atto e ad essere grati per il cammino percorso; ma ci sprona anche ad avere l’ambizione d’una maggiore intelligenza collettiva tra le università cattoliche. Nessuna università cattolica è un’isola: Né perché è piccola, né perché è grande, né perché è povera, né perché è ricca.... Abbiamo bisogno di conoscerci meglio, di condividere in modo frequente, di edificare progetti e spazi che rinforzino l’insieme, di aiutarci a vicenda, di dialogare fraternamente. Ricordiamo le parole dell’Apostolo Paolo: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). Abbiamo tanto da imparare da questa circolazione solidare dell’amore che Cristo stesso ci testimonia.

Proprio per questo, nel contesto dell’anno Giubilare del 2025, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione proporrà a tutte le Università Cattoliche del mondo di impegnarsi in un gesto simbolico: firmando fra di loro un patto di collaborazione. In un futuro prossimo, il Dicastero vi renderà noti i dettagli di questa iniziativa.

L’università in dialogo con la Chiesa

Permettetemi di tornare alla citazione anteriore della Ex Corde Ecclesiae, nella quale San Giovanni Paolo II descriveva cosa dovesse essere una università cattolica, ribadendo adesso la frase completa: «essendo al tempo stesso università e cattolica, essa deve essere insieme una comunità di studiosi, che rappresentano diversi campi della conoscenza umana e un’istituzione accademica, in cui il cattolicesimo è presente in modo vitale» (Ex Corde Ecclesiae, 14). Ciò che conferisce a una università lo status di “cattolica” non è soltanto il sostegno di una Diocesi, di una Conferenza episcopale o di un’Istituzione religiosa. Ancor meno, oserei dire, la semplice presenza di una cappella o di un cappellano, o la messa in opera delle più svariate iniziative pastorali. La cattolicità di una università si esprime prima di tutto nello «sforzo congiunto dell’intelligenza e della fede che consenta agli uomini di raggiungere la piena misura della loro umanità» (Ex Corde Ecclesiae, 5). Nella totale dedizione «alla ricerca di tutti gli aspetti della verità nel loro legame essenziale con la Verità suprema, che è Dio» (Ex Corde Ecclesiae, 4).

I continui cambiamenti che stiamo vivendo ci spingono ancora di più ad approfondire, instancabilmente, l’identità delle nostre istituzioni cattoliche. Ci vuole coraggio e creatività per esporre ciò in cui crediamo e per il quale agiamo. In altre parole, mi chiedo come fare comprendere all’universitario di oggi che la proposta integrale offerta dalle nostre università è ispirata dal Vangelo e dal patrimonio educativo della Chiesa? Come spiegargli che la scienza non è per niente minacciata, anzi è illuminata nell’orizzonte del suo dialogo con la fede? Che le culture non possono ignorare la dimensione religiosa dell’essere umano? Che le università cattoliche sono spazi di vita cristiana, luoghi d’impegno laicale ed ecclesiale, laboratori di dialogo e sintesi tra la fede e l’esistenza?

A questo proposito Papa Francesco ha scritto una bellissima frase nella sua ultima esortazione Laudate Deum che, a mio avviso, meriterebbe un’approfondita riflessione istituzionale. Il Santo Padre ha affermato: «non ci sono cambiamenti duraturi senza cambiamenti culturali, senza una maturazione del modo di vivere e delle convinzioni sociali, e non ci sono cambiamenti culturali senza cambiamenti nelle persone» (Laudate Deum, 70). In chiave cattolica questo cambiamento si chiama conversione. Nell’università il culto si fa cultura, la dottrina si fa pensiero, la verità ci rimette alla sua ricerca appassionata e plurale.

In questo, la teologia, come afferma la stessa Ex Corde Ecclesiae, «gioca un ruolo particolarmente importante nella ricerca di una sintesi del sapere, come anche nel dialogo tra fede e ragione. Dà una mano anche a tutte le altre discipline nella loro ricerca di significato» (Ex Corde Ecclesiae, 19). Le università cattoliche hanno infatti una particolare responsabilità nel sostenere la teologia nel sistema universitario e ad affermare la sua piena cittadinanza tra le scienze. Non riduciamo il suo ambito o ruolo: al contrario, aiutiamo tutti a comprenderne la sua altissima rilevanza culturale per il mondo d’oggi e del futuro.

Permettetemi anche un cenno sull’attenzione alla pastorale universitaria. Il nostro Dicastero ha realizzato alla fine dell’anno scorso un primo incontro sulla pastorale universitaria, e continua ad essere impegnato su questa significativa realtà. La Ex Corde Ecclesiae non presenta per la pastorale universitaria una via parallela o alternativa rispetto a quelle degli altri attori universitari. Al contrario, essa afferma che questa dimensione pastorale deve far «parte integrante della sua attività e della sua struttura» e può «influire su tutte le sue attività», integrando così la fede professata con la fede vissuta (Ex Corde Ecclesiae, 38). In verità, la pastorale universitaria non può rimanere indifferente a quel dinamismo che la sintesi finale della sessione del Sinodo tenutasi lo scorso mese di ottobre designava come una «nuova consapevolezza della dimensione sinodale della Chiesa», né alla proclamazione che «piuttosto che dire che la Chiesa ha una missione» si deve riconoscere «che la Chiesa è missione».

Oggi le università cattoliche sono sempre più, in termini sociologici, culturali e religiosi, uno spazio pluralistico ed eterogeneo, dove coloro che dichiarano di avere una pratica religiosa e liturgica cattolica sono, tendenzialmente, una minoranza. Per la maggioranza, il rapporto che essi intrattengono con una pratica credente strutturata è spesso ambiguo e occasionale, ma la verità è che questo non cessa di costituire, con tutta la sua complessità, una sfida che ci incombe di ascoltare. Quali sono gli assi che oggi strutturano e incarnano l’identità cristiana nell’università? In quale modo un universitario si riconosce cristiano? Oggi, l’università è diventata un luogo di primo annuncio. Troviamo in conseguenza il coraggio e la sapienza di annunciare un cristianesimo nel suo nucleo dinamico ed essenziale, mossi dal desiderio missionario di raggiungere tutti: «Sentiamo – come afferma Papa Francesco - la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità» (Evangelii Gaudium, 87).

L’università, carissimi amici, è un grande laboratorio per il dialogo, anche per il dialogo con Cristo. Questo dialogo ha bisogno d’interlocutori e di maestri; e, ancora più, di testimoni. Grazie. per tutto quello che fate. Grazie per essere maestri ispirati e credibili testimoni.

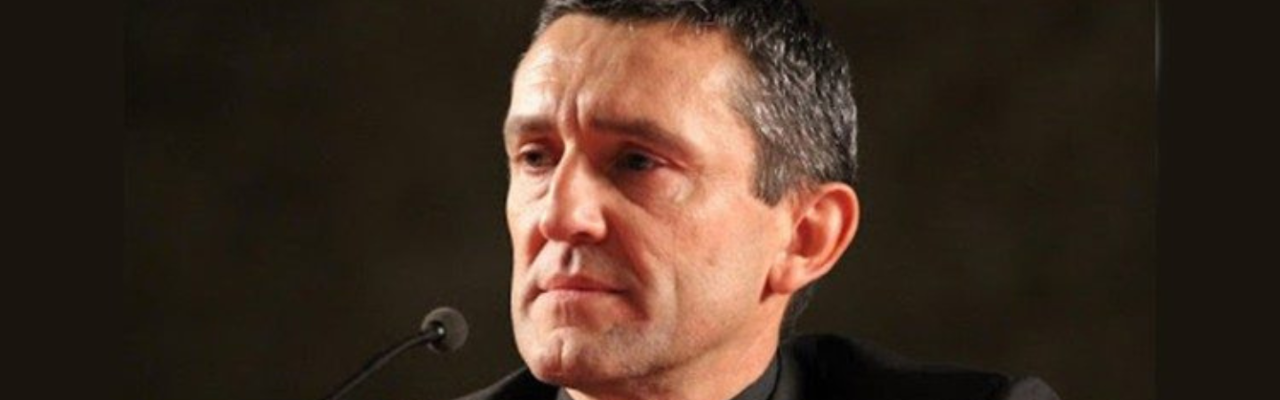

Card. José Tolentino de Mendonça