Ambiguità personale e complessità storiche

Lezioni di storia e di morale nel colossal «Oppenheimer»

di Carlo Maria Polvani

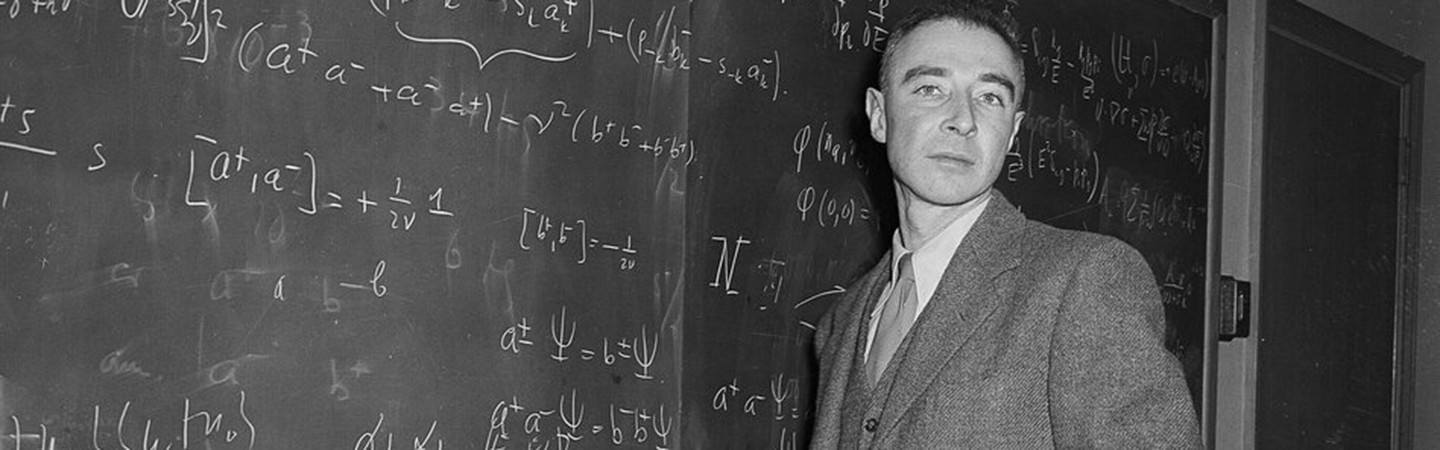

I due film statunitensi Barbie e Oppenheimer si sono contesi il box office di quest’estate al punto di creare dei veri fenomeni sociali, quali il Barbenheimer, che consiste nel vedere con gli amici, i due film immediatamente dopo l’altro, per poi intavolare una discussione. I dibattiti alimentati da Barbie vertono per lo più sull’evoluzione del pensiero femminista; quelli intorno a Oppenheimer tracimano inevitabilmente sulla valenza storica e morale degli eventi e delle scelte che portarono gli Stati Uniti d’America a progettare, sviluppare e utilizzare ordigni nucleari durante la Seconda Guerra Mondiale. Il personaggio principale del film, il Prof. Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), fu appunto il direttore del Progetto Manhattan (il programma militare atomico americano) e la restituzione brillante della sua enigmatica figura resa dall’attore Cillian Murphy, riesce a fondere perfettamente, in un colossal avvincente, le ambiguità e i misteri personali dello scienziato con le complessità e i drammi del periodo storico in cui visse. Vedendo il film, ogni spettatore si farà la propria idea, ma al fine di evitare interpretazioni avventate, un breve fact-checking di quanto espostovi potrebbe risultare utile.

Una delle questioni centrali sollevate dalla pellicola riguarda le tendenze politiche di Oppenheimer e un suo possibile coinvolgimento nel passaggio di informazioni segrete che permisero all’Unione Sovietica di sviluppare l’arma nucleare nel 1949. Prima della guerra, egli frequentò varie riunioni del partito comunista e intrattenne amicizie (fra cui una, di natura passionale) con dei membri del partito. Forse perché cosciente del fatto che fra di loro vi fossero simpatizzanti del regime stalinista, Oppy – come lo chiamavano gli amici – non divenne mai membro e le sue azioni e dichiarazioni riflessero sostanzialmente quelle di molti altri intellettuali progressisti che, dopo la Grande Depressione, si erano convinti della necessità del superamento del modello economico capitalista.

Negli anni Cinquanta, sebbene fu accertato che vi furono almeno due scienziati del Manhattan Projectconsegnarono volontariamente importanti e dettagliate informazioni allo spionaggio sovietico su come fabbricare la bomba atomica, le procedure che tolsero temporaneamente a Oppenheimer la sua “Q Clearance” (ossia l’accesso ai segreti riguardanti i programmi atomici), non produssero prove che dimostrassero che egli avesse mai fornito, direttamente o indirettamente, segreti all’U.R.S.S.. Fu probabilmente – come sostiene il libro da cui il film è tratto, American Promotheus – il Presidente della Commissione Atomica americana, Lewis Strauss, ad approfittare del clima maccartista, per orchestrare una macchinazione di screditamento contro Oppenheimer, il quale venne strenuamente difeso da molti suoi colleghi capeggiati da Albert Einstein e, infine, riabilitato anche grazie agli sforzi del Senatore e Presidente Kennedy, ricevendo, nel 1963, il prestigioso premio del Governo statunitense Enrico Fermi Award.

La seconda domanda è più speculativa ma anch’essa cruciale: avrebbero potuto gli Alleati costruire una bomba atomica senza il contributo di Oppenheimer e, in sua assenza, avrebbero potuto i nazisti arrivare per primi a tale traguardo o per lo meno, arrivarci prima del collasso del Terzo Reich?

Di sicuro, le capacità organizzative di Oppenheimer furono determinanti. Pochi sarebbero riusciti nell’impresa di convincere così tanti scienziati a isolarsi per tre anni nella città prefabbricata e quasi inaccessibile di Los Alamos (New Mexico), e solo lui godeva delle qualità umane e scientifiche per organizzare la loro proficua collaborazione, convincendo passo a passo, il Gen. Leslie Groves, responsabile per i militari del Progetto Manhattan, della fondatezza delle sue scelte. Certo, grazie a Groves, Oppenheimer poté contare sull’astronomico stanziamento di due miliardi di dollari, ossia duemila volte quello devoluto agli scienziati tedeschi; ma questi ultimi partivano in netto vantaggio per il solo fatto che il processo di reazione a catena di fissione era stato scoperto in Germania nel 1939 e che, in vista della produzione di un’arma atomica, essi avevano già a loro disposizione una grande quantità di uranio e di plutonio requisiti in Belgio e nei laboratori di Frédéric Joliot a Parigi nel 1940. In più, il livello scientifico dei ricercatori tedeschi era altissimo – non va dimenticato che nei programmi militari di stampo ingegneristico, come quello dei razzi V-1 e V-2, la Germania mantenne sempre la primazia grazie alla qualità di esperti del calibro di Wernher von Braun – anche se nei loro ranghi mancavano proprio quelli, che perseguitati dalle leggi razziali, erano riusciti a rifugiarsi negli Stati Uniti.

I tedeschi persero il passo quando, puntando sull’acqua pesante norvegese del Norsk Hydro Plant, non riuscirono a sviluppare un reattore atomico efficiente per arricchire il loro materiale radioattivo. Invece a Chicago, Enrico Fermi, scelse la grafite per la sua prima pila atomica e, grazie a questo strumento, dal 1942 in poi, gli americani scoperchiarono i segreti della fissione e produssero quantità crescenti di uranio e plutonio arricchiti. Optando, inoltre, per un sistema di innesco innovativo – fare implodere una bomba convenzionale su sé stessa per garantire l’energia sufficiente per dare inizio al processo di fissione – i vertici del Progetto Manhattan presero un netto vantaggio, di cui ebbero conferma verso la fine del 1943; uno dei padri della struttura dell’atomo, il danese Niels Bohr, riuscì infatti a fuggire in Svezia e da lì in America, raccontando come il direttore del programma tedesco, Werner Heisenberg, tentando di reclutarlo, gli avesse rivelato gli ostacoli che i fisici tedeschi stavano affrontando. E proprio Heisenberg, arrestato e interrogato dagli Alleati nel 1945, confermò il ritardo che il programma nucleare nazista aveva accumulato negli anni.

Questi dati introducono un terzo quesito sui possibili dubbi di coscienza nutriti dagli scienziati di Los Alamos. Un brillante fisico, in modo particolare, riassume bene la traiettoria morale intrapresa da molti di loro; si tratta dell’ungherese Leó Szilárd, che aveva raggiunto gli Stati Uniti nel 1938, dopo essersi rifugiato a Londra nel 1933, da dove aveva aiutato molti ebrei a raggiungere la salvezza. Nel 1939 e quindi, due anni prima dell’attacco a Pearl Harbour, Szilárd insieme ad Einstein scrisse, una lettera riservata al Presidente Roosevelt avvertendolo che i nazisti avevano iniziato delle ricerche per una super arma ad energia atomica. Il terrore che Hitler sviluppasse tale wunderwaffe, lo spinse a convincere altri scienziati nell’iscriversi al Progetto Manhattan, al quale egli stesso si dedicò corpo e anima. Mano a mano che diventava sempre più probabile che la sconfitta della Germania nazista si sarebbe potuta ottenere senza ricorrere all’arma atomica, Szilárd cambiò atteggiamento e, dopo la resa incondizionata della Wehrmacht, non esitò a fare redigere e firmare da molti colleghi di Los Alamos, una petizione indirizzata al Presidente Truman, implorando di non utilizzare la bomba atomica contro l’Impero nipponico. Nel 1946, inorridito delle conseguenze delle esplosioni su Hiroshima e Nagasaki, fondò l’Emergency Committee of Atomic Scientists, per prevenire la proliferazione delle armi atomiche, che la Guerra Fredda avrebbe però assicurato dando inizio a una corsa alle armi senza precedenti.

Nel vedere il film Hoppenheimer, quindi, andrebbe tenuto a mente che le vicissitudini del XX Secolo divisero i protagonisti delle grandi scoperte della fisica che avevano contribuito a cambiare il mondo in meglio – quali i segreti della struttura dell’atomo, la meccanica quantistica e la teoria delle relatività – in due squadre, in competizione fra di loro, per creare, il più rapidamente possibile, un’arma che avrebbe cambiato il mondo in peggio. Per questi scienziati, i colleghi e gli amici di un tempo, divennero, per cause indipendenti dalla loro volontà, avversari e nemici; e il loro sogno di servire l’umanità per mezzo della scienza, si trasformò nell’incubo d’aver contribuito a inventare un’arma capace di annientarla. È in questo tragico contesto che dovettero formare la coscienza morale delle loro scelte, che si modellarono sulla base dei dati a loro disposizione, senza poter godere del lusso del senno di poi. Lo stesso Szilárd affermò: «Se uno conosce solo quello che gli è stato detto, non potrai mai prendere una decisione equilibrata». La storia è sovente scritta da individui eccezionali che, in condizioni drammatiche, hanno a loro disposizione informazioni frammentarie per effettuare scelte decisive, delle quali, poi, devono portare il pesante fardello morale per il resto della loro vita. Buona visione.

(Da L’Osservatore Romano, Anno CLXIII, 2023, N.213 p. 8)