La Chiesa nell'educazione. Presenza e impegno. Patto educativo globale

Cari fratelli della Conferenza Episcopale Spagnola.

Cari rettori, insegnanti, genitori , volontari e altri attori nel campo dell'educazione.

Vi saluto tutti con affetto fraterno e vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di essere qui con voi oggi per parlarvi di educazione, e in particolare del grande progetto di Papa Francesco: il Patto Educativo Globale.

Vorrei iniziare ringraziandovi per quanto state già facendo. Se la rete scolastica è una delle realtà più preziose della Chiesa contemporanea, se costituisce un'interfaccia credibile e concreta nel dialogo della Chiesa con le famiglie e la società, lo si deve certamente all'impegno pastorale di tutti. Grazie per essere sensibili all'importanza strategica della scuola nel compimento della missione della Chiesa e per dedicarle tempo, affetto, energia e preoccupazione. La passione educativa deve animare e unire tutti noi. Solo insieme, e con un forte senso di unità, potremo affrontare con fedeltà e creatività sfide trascendentali grandi come quelle che abbiamo di fronte oggi in campo culturale ed educativo. E non limitiamoci a constatare che siamo sulla stessa barca. Questo è solo l'inizio. Ma ridiamo insieme, impariamo a farlo e orientiamo i nostri sforzi nella stessa direzione.

Il tema che avete scelto "La Chiesa nell'educazione. Presenza e impegno" descrive una delle missioni più importanti della Chiesa: quella dell'educazione. Una missione che ha sempre assunto con impegno fin dall'inizio della sua attività apostolica, al punto che possiamo affermare che "evangelizzare educando" è una delle dimensioni specifiche della Chiesa. Il comando del Signore Gesù è molto chiaro, come espresso in questa formula: "Andate e ammaestrate tutte le nazioni" (Mt 28,19) Il verbo greco utilizzato mathéteuó ha un'associazione esplicita con il campo dell'istruzione e dell'educazione, come dimostra un altro passo di Matteo riguardante gli scribi (in greco chiamati grammatici): "ogni scriba (γραμματεὺς) istruito riguardo al Regno dei Cieli è come un padre di famiglia, che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e vecchie". Non manchiamo di apprezzare il legame tra evangelizzazione ed educazione. Per la Chiesa, l'educazione non è un'opzione, è un mandato. Viene da lontano e ci conduce verso il futuro.

Presenza e impegno

È passato più di un anno da quando ho assunto l'incarico affidatomi dal Santo Padre di Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e in questo lasso di tempo ho potuto constatare, in prima persona, la straordinaria e importante presenza mondiale della Chiesa nel campo dell'educazione, al punto da essere la prima al mondo nell'istruzione universitaria, con circa 1.700 (millesettecento) università cattoliche, e la terza nell'istruzione scolastica, con circa 220.000 (duecentoventimila) scuole cattoliche. In entrambi i casi, è prima in assoluto, per la sua presenza capillare in ogni angolo della terra, per la diversità dei contesti sociali e umani in cui si trova , che le permette di avere una visione globale dell'educazione - e naturalmente di fornire un servizio straordinario - a livello mondiale.

La Costituzione Apostolica "Ex corde Ecclesiae", considerata la "Magna Charta" delle università cattoliche, ci ricorda che l'Università Cattolica nasce dal cuore della Chiesa e risale storicamente all'origine stessa dell'università come istituzione. Non si tratta, quindi, di un'azione sociale per soddisfare un bisogno, ma di un'azione tipicamente ecclesiale, che nasce proprio dal cuore della Chiesa, che coincide con la sua natura e missione. Lo stesso vale per le scuole cattoliche, come ci ricorda l'Istruzione "Identità della scuola cattolica: per una cultura del dialogo". Qui si afferma che "l'azione educativa svolta attraverso le scuole non è un'opera filantropica della Chiesa per sostenere un bisogno sociale, ma è parte essenziale della sua identità e della sua missione" (§ 10). Senza dimenticare l'argomento essenziale proposto dal Concilio Vaticano II che, nella Dichiarazione Gravissimum Educationis, afferma:

"Il dovere dell'educazione appartiene alla Chiesa non solo perché deve essere riconosciuta come società umana capace di educare, ma soprattutto perché è suo dovere annunciare a tutti gli uomini la via della salvezza, comunicare ai credenti la vita di Cristo e assisterli con costante attenzione perché raggiungano la pienezza di questa vita. La Chiesa, come Madre, è tenuta a dare ai suoi figli un'educazione che riempia la loro vita dello spirito di Cristo e, allo stesso tempo, aiuti tutti i popoli a promuovere la piena perfezione della persona umana". (n. 3) Infatti, come ci ricorda anche la stessa Gravissimum Educationis: "Tutti gli uomini e le donne di ogni razza, condizione ed età, in quanto partecipi della dignità della persona, hanno il diritto inalienabile all'educazione" (n. 1). Quindi, per l'essere umano, l'educazione è un diritto. Per la Chiesa, l'educazione è un dovere.

L'attuale dibattito sui temi dell'istruzione

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un risveglio dell'attenzione verso l'educazione anche al di fuori di coloro che sono direttamente coinvolti come attori in questo campo. Si veda, ad esempio, come dal mondo dello spettacolo siano arrivate diverse serie televisive (anche spagnole) ambientate in scuole e università o altri ambienti educativi. Le proposte in esse offerte non sempre corrispondono a ciò di cui i bambini e i giovani hanno realmente bisogno, o non fanno riflettere profondamente la società sulla scuola, ma mostrano come la scuola sia sempre più percepita come un luogo umano che dovrebbe essere ripensato e apprezzato dalla comunità.

Un ulteriore segnale in questa direzione è la rilevanza nel dibattito contemporaneo sull'educazione non solo di pedagogisti o amministratori scolastici, ma anche di psicologi, psichiatri, psicoanalisti, filosofi e teologi che influenzano direttamente o indirettamente anche la riflessione ecclesiale sul tema. Ad esempio, l'idea del "tempo delle passioni tristi" degli psicoanalisti Miguel Benasayag e Gérard Schmit (con il loro saggio "Il tempo delle passioni tristi"), definisce il tempo in cui viviamo come dominato da quelle che il filosofo Baruch Spinosa chiamava le "passioni tristi". La diagnosi che essi fanno della popolazione infantile e giovanile è quella di una generazione ferita da un senso di impotenza e di incertezza che la porta a chiudersi difensivamente in se stessa, perché interpreta il mondo come una minaccia. Come scrivono gli autori: "I problemi dei più giovani sono il segno visibile della crisi della cultura occidentale moderna". In effetti, non possiamo pensare che il mondo precario in cui viviamo non inquini l'umore dei giovani. Inquina, spaventa e ammala, come dimostra chiaramente l'aumento dei problemi di salute mentale tra la popolazione scolastica.

Un altro psicoanalista e filosofo, Umberto Galimberti, nel suo libro "L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani" propone un quadro altrettanto inquietante. Il riassunto del libro parla da sé: "Siamo nel mondo della tecnologia e la tecnologia non tende a un fine, non produce senso, non rivela la verità. Fa solo una cosa: funziona. I concetti di individuo, di identità, di libertà, di significato finiscono in secondo piano, corrosi dal nichilismo. A soffrire maggiormente della sostanziale assenza di un futuro forgiato e plasmato dall'era della tecnologia sono i giovani, contagiati da una progressiva e sempre più profonda insicurezza, condannati a una deriva esistenziale che coincide con l'assistere al flusso della vita in terza persona. I giovani rischiano di vivere in una terra di nessuno, dove famiglia e scuola non "funzionano" più, dove il tempo è vuoto e non c'è più un "noi" motivante. Alle forme di "C'è una via d'uscita?" Si può lasciare alla porta quello che Nietzsche chiama "il più inquietante degli ospiti", il nichilismo?

Altri autori, inoltre, evidenziano come la crisi dell'educazione sia una conseguenza della crisi degli adulti, definiti da Armando Matteo (per citare anche un teologo) come affetti dalla sindrome di Peter Pan (si vedano i suoi volumi: "Pastorale 4.0" e "Convertire Peter Pan"), cioè un Homo ostaggio del mito della giovinezza e del desiderio di rimanere sempre adolescenti. Gli adulti sono dipendenti dalle loro appendici digitali e utilizzano sempre meno le loro risorse interiori. Uno dei gravi problemi dell'educazione oggi è questa crisi dell'età adulta che, a sua volta, determina la crisi dell'arte della trasmissione, essenziale nell'orizzonte educativo.

Anche il filosofo Jean-Luc Nancy pone una domanda che ci fa riflettere: se, in un mondo in netto cambiamento come il nostro, sia ancora possibile parlare di generazioni. Per parlare di generazioni, è necessario che la generazione attuale si senta generata dalla precedente, che si consideri debitrice di questa generazione, che si assuma come erede di un dinamismo che, anche nella successione, mantiene una fondamentale linea di continuità. Ora, in un mondo che si autorappresenta, anche in modo esasperato, a partire dal paradigma della rottura e della disgiunzione, qualcosa ci viene indubbiamente tolto in termini di possibilità di sperimentarci come generazione. Per Nancy, una delle ragioni del malessere e del disorientamento della civiltà odierna è che "le generazioni non sanno e non si sentono generate, ma piuttosto spogliate, abbandonate o addirittura lasciate ai margini di un percorso [...], in una regione confusa e priva di indizi e segni". E questo disorientamento o vertigine riguarda tutti oggi. È come se la crisi dei legami tra le generazioni ci disconnettesse gli uni dagli altri, ci rendesse più incerti su chi siamo, più esitanti sulla durata e sui modi di trasmissione.

Le principali prospettive educative attuali (CGE e UNESCO)

Il dialogo e le alleanze tra le varie istituzioni educative all'interno e all'esterno dello spazio ecclesiale sono possibili. Ad esempio, le proposte educative più importanti a livello internazionale, a nostro avviso, sono due e hanno diversi punti in comune: quella del Patto Globale per l'Educazione (GEC) di Papa Francesco e quella del Nuovo Contratto Sociale per l'Educazione dell'UNESCO. Crediamo che mai come in questo momento ci sia stata un'unione di intenti e un consenso comune sull'importanza dell'educazione e sulla necessità di stringere alleanze per affrontare insieme le sfide dell'educazione.

sfide del nostro tempo. Nell'incontro "Religioni ed educazione" che Papa Francesco ha tenuto con i rappresentanti delle religioni del 2021, riuniti per la prima volta per parlare di educazione, si è sentito un linguaggio comune intorno ai temi dell'educazione alla solidarietà e alla fraternità. Con il Patto Educativo Globale, il Papa lancia la sfida di cambiare il mondo attraverso l'educazione e invita i giovani studenti a intraprendere esperienze educative che non siano elitarie, esclusive o escludenti, ma piuttosto esperienze di solidarietà, di fraternità e di servizio agli altri.

Allo stesso tempo, l'UNESCO riconosce anche che "i modelli di sviluppo basati sulla crescita e sulla competitività hanno raggiunto i loro limiti", come ha recentemente affermato il vicedirettore dell'UNESCO Stefania Giannini, secondo cui gli obiettivi dell'UNESCO di "mettere al centro la persona e l'umanità comune ricordano molto anche l'appello del Santo Padre per un nuovo Patto Globale per l'Educazione". È questa la caratteristica che accomuna la visione umanistica dell'UNESCO con l'appello e la visione di Papa Francesco su questi importanti temi.

Con questo progetto il Papa vuole cambiare l'educazione perché il modo in cui è stata portata avanti finora mantiene un presente ferito dalla disuguaglianza e dalla mancanza di orizzonti. Il Patto Educativo Globale si basa sui principi di cooperazione e solidarietà, sull'attenzione all'ecologia, sulla valorizzazione degli insegnanti, sull'inclusione, sull'equità e sul coinvolgimento di tutti nella costruzione del futuro dell'educazione.

Educare alla fraternità in un contesto di emergenza

Papa Francesco propone un'educazione basata non sulla competitività, ma sulla solidarietà e con l'obiettivo finale di costruire la fraternità universale. Se dopo la Rivoluzione francese la preoccupazione principale del XIX secolo è stata la libertà, e nel secolo scorso l'uguaglianza (diritto di voto alle donne, diritti delle minoranze, ecc.), questo secolo deve essere il secolo della fraternità (si veda il documento sulla fraternità universale, l'enciclica Fratelli tutti e il Patto di educazione globale).

Per realizzare la fraternità universale, Papa Francesco propone, attraverso il Patto Educativo Globale, le sette vie che ben conosciamo: mettere al centro la persona, ascoltare le giovani generazioni, promuovere la donna, responsabilizzare la famiglia, aprirsi all'accoglienza, rinnovare l'economia e la politica, salvaguardare la casa comune; e invita le scuole e le università a rivedere i loro statuti, i curricula, i piani di studio, i progetti educativi... sulla base della base di questi sette impegni. La nostra domanda è: li abbiamo già messi in pratica? O stiamo fornendo questi principi nelle scuole cattoliche, che spesso sono scuole eccellenti nelle classifiche, ma mancano di un progetto e di un'identità cristiana?

Dal 2019 a oggi, Papa Francesco ha ripreso più volte i temi del Patto Educativo Globale, sviluppandoli e ampliandoli ulteriormente. Questo invito del Patto Educativo Globale diventa ancora più urgente oggi, con questa terza guerra mondiale a pezzi che già imperversa nel mondo. Oggi dobbiamo essere più consapevoli che siamo chiamati a educare in un contesto di emergenza.

Un'altra emergenza riguarda la chiusura o l'alienazione di diverse scuole cattoliche a causa di varie difficoltà, siano esse demografiche, di sostenibilità economica o di indebolimento del progetto educativo ed ecclesiale, nonché della feroce concorrenza che esiste nel campo dell'educazione, che viene vista dai grandi fondi economici solo come un'attività redditizia o lucrativa. Che vergogna: l'educazione ridotta a business! A questo proposito, lo scorso anno, il Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e il Dicastero per la Cultura e l'Educazione hanno scritto una lettera congiunta. Rinnoviamo l'invito fatto in quella lettera a non scoraggiarsi, ma a "rimettersi in gioco" e a coinvolgersi per intraprendere nuovi percorsi con creatività. Soprattutto, ribadiamo l'invito a "fare coro", come sottolineato nella lettera: "È necessario e urgente fare coro tra i vari Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica impegnati nell'educazione; fare coro tra i vescovi, i parroci, tutta la pastorale diocesana e la ricchezza dei carismi educativi garantiti dalle scuole appartenenti agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica [....In questo senso, esortiamo a lanciare iniziative, anche di natura sperimentale, vibranti di fantasia e creatività, capaci di condivisione e di futuro, precise nella diagnosi e rinfrescanti nella visione. La paura del rischio non spenga l'audacia; infatti, la crisi non è il momento di nascondere la testa sotto la sabbia, ma di guardare alle stelle, come Abramo (Genesi 15,5)".

La sfida della transizione digitale

Una sfida importante che ha impegnato a fondo il mondo dell'istruzione negli ultimi anni è quella della rivoluzione digitale. È un momento in cui le nostre società devono unirsi intorno all'istruzione.

L'irruzione dell'Intelligenza Artificiale trasforma un'educazione concepita in termini nozionistici e lancia la sfida di un nuovo tipo di educazione (che aspetto avrà è ancora da inventare).

I nostri Papi degli ultimi decenni hanno mostrato un'apertura alla transizione digitale, ma hanno anche richiamato l'attenzione sulla necessità di una regolamentazione. Inventare il fuoco va bene, ma metterlo al servizio dell'essere umano è un compito ineludibile. Per questo motivo, i Papi non hanno mancato di sottolineare le criticità di questo fenomeno. Benedetto XVI ha ricordato i rischi della virtualità e la necessità di un controllo, altrimenti, come aveva già detto Papa Giovanni Paolo II, sarebbe come avere una biblioteca senza bibliotecario. I Papi recenti hanno portato la Chiesa e i fedeli a vedere pericoli e opportunità in questa rivoluzione digitale. Anche per i Padri sinodali (del Sinodo dei giovani) Internet rappresenta una sfida, "una nuova via di evangelizzazione da percorrere con libertà, prudenza e responsabilità: siamo chiamati a diventare l'Apostolo Paolo digitale del terzo millennio".

L'intelligenza artificiale nel magistero della Chiesa

Il messaggio per la Giornata mondiale della pace del 1° gennaio di quest'anno, intitolato "Intelligenza artificiale e pace", mostra in modo originale come le sfide poste dall'intelligenza artificiale non siano solo tecniche, ma anche antropologiche, educative, sociali e politiche. La transizione digitale può renderci più liberi se non ci lasciamo imprigionare. E quindi dobbiamo lavorare e convergere affinché la transizione digitale diventi, nelle scuole e nelle università, non un collasso del sistema, ma un'opportunità per rafforzare la dignità umana e la fraternità.

L'impatto dell'intelligenza artificiale nell'istruzione è significativo e in continua evoluzione. L'uso dell'A.I. offre numerosi vantaggi (ChatGPT): questo nuovo strumento può fornire ai tutor un supporto personalizzato in base alle esigenze di ciascun discente, migliorando così l'efficacia dell'apprendimento. Facilita la possibilità di creare risorse educative, ma non sostituisce l'essere umano. L'essere umano deve essere al centro e deve rimanere il custode. Non c'è educazione senza l'incontro tra le persone.

Tra le aree tematiche di ricerca del Patto Educativo Globale c'è il tema della tecnologia. Invitiamo quindi i centri di ricerca universitari e il mondo accademico in generale a prestareparticolare attenzione al tema dell'Intelligenza Artificiale per la sua diretta implicazione nel processo educativo, affinché la tecnologia non diventi tecnocrazia!

Conclusione

Cari fratelli e sorelle, con il Patto Educativo Globale il Santo Padre ci invita a rinnovare la nostra passione per l'educazione, per educare le giovani generazioni alla fraternità universale. Questo è l'impegno che Papa Francesco ci chiede: la presenza e l'impegno della Chiesa nell'educazione per la costruzione di un mondo fraterno. Educare alla fraternità significa insegnare a stringere alleanze (patti), a creare reti, a cantare in coro, a costruire ponti. Non abbiamo paura - anzi, abbiamo il dovere - di unire tutti gli attori sociali intorno a una causa comune come l'educazione. E in questi dieci anni il Sommo Pontefice lo ha dimostrato non solo con le parole, ma anche con i fatti. Facciamo lo stesso. Per usare un'immagine dello scrittore Saint-Exupéry, "la pietra non ha speranza di essere altro che una pietra. Ma lavorando insieme, si unisce e diventa un tempio". Assumendo il compito educativo, non gestiamo solo il traffico di pietre da un luogo all'altro, ma costruiamo insieme una cattedrale.

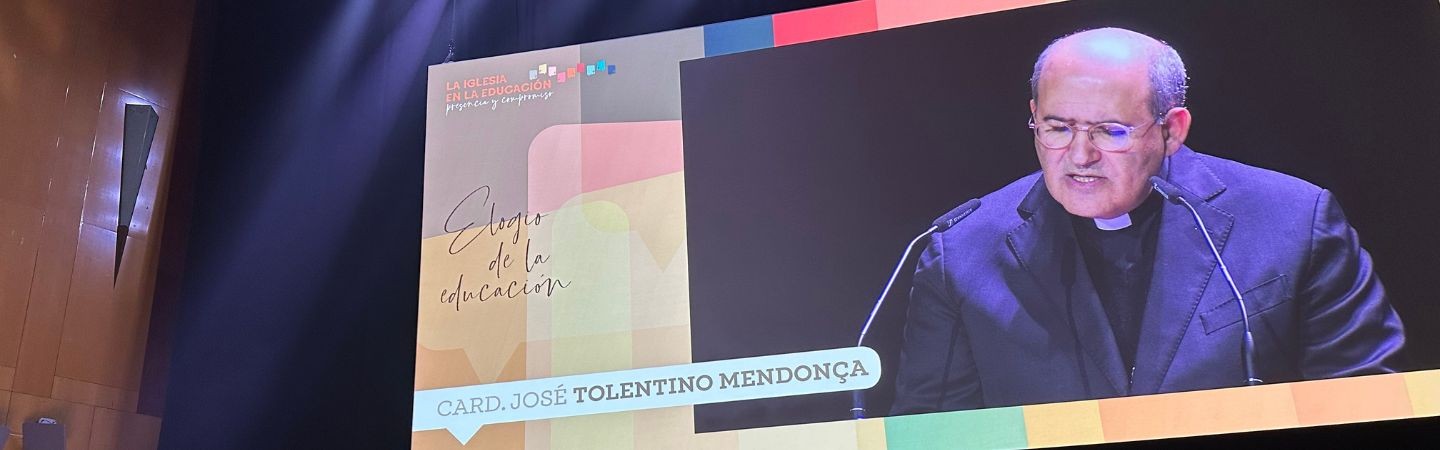

Cardinale José Tolentino DE MENDONÇA